浅谈我国低轨巨型通信星座的挑战

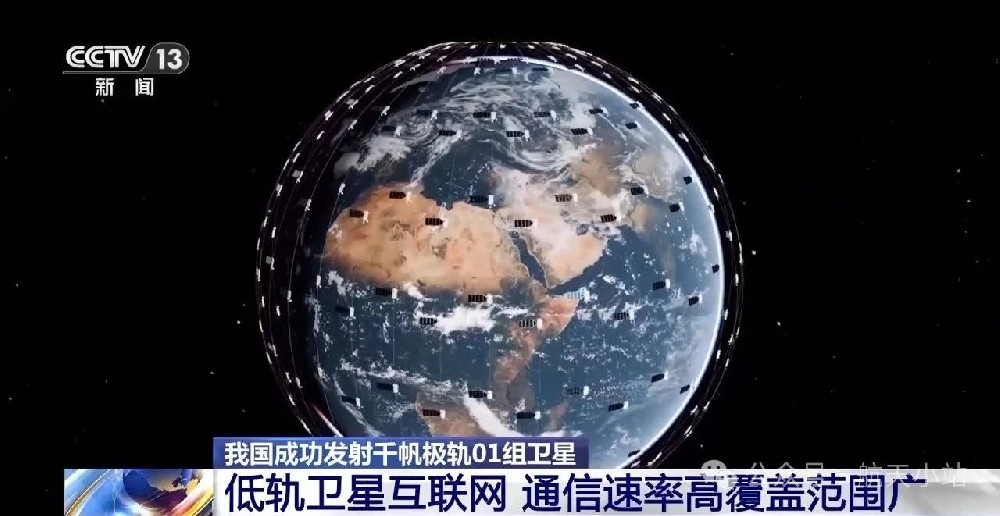

今天看到千帆星座第一代第三组卫星成功发射,倍感振奋,为我国即将开启的低轨巨型星座建设充满期待(第三批组网卫星发射成功,千帆星座在轨卫星数量增至54颗)。

高兴之余,也不免为先行者们捏一把汗,毕竟这可不是普通的工程,也必将面对不可忽视的挑战。作为一个曾经的航天从业者,在十多年的航天项目历练中,养成了居安思危的习惯,这里用自己有限的思考,也斗胆聊一下我国低轨巨型通信星座可能会遇到的挑战,与大家探讨。

挑战一:入轨成本

我们知道,当前正在运行的可对标的同类系统就是马斯克的starlink系统,SpaceX公司用自有的多手猎鹰九号火箭发射自家研制的星链卫星,其单次发射成本为1500万美金,按照当前的汇率约为1亿人民币。

猎鹰九号VS长征六号

我国的千帆星座用的长征六号甲火箭,目前还不可回收,老王并不清楚准确的单次发射成本,也未见官方披露,估计最低也要三千万,我们为了便于计算,可以认为单次入轨成本为猎鹰九号的三分之一,但是考虑到长征六号甲的运载能力也约为猎鹰九号的三分之一(一代星链是一箭60星,我国千帆星座是一箭18星,恰约为三分之一),所以,入轨成本方面勉强算是打平。

另一个角度,猎鹰九号的1500万美金报价还有不错的利润,3300万的长征六号甲估计就没什么利润可言了,再加上发射频次也是猎鹰九号的三倍,则可能全链条都无利润,长期运行是个巨大的挑战。

挑战二:运营成本

按照千帆星座的规划,到2030年要建成1.5万颗卫星在轨的巨型星座,以当前的运载能力,也就是在未来五年,每年要发射166次,总计833次,运载总成本按照我们的估算,大约为275亿,星链卫星成本约为100万美金一颗,我国是制造业大国,肯定有成本优势,但是即便按照100万人民币(没有丝毫利润可言)的成本计算,1.5万颗需要150亿,在不考虑测控运维的情况下,仅这两项总建成费用已经达到了425亿人民币。

再考虑到位低轨卫星的寿命,如果按照5年计算(这个成本的话,5年应该已是极限),每年需要补充3000颗卫星,加上入轨费用,星座维持成本大约为85亿人民币。

当然,这期间可能会有巨大的技术进步,成本或许会大幅度降低。

另一个因素是,如果马斯克的星舰按计划服役,那么入轨成本又会大幅度降低,与星链将无法对标。

这货的出现是史诗级的

挑战三:国际政治

我们知道,低轨通信星座与地面基站不同,是由不断围绕着地球运动的卫星组成的,换句话说,即便只服务区域用户,也不得不建成全球系统,因为你无法让部分卫星停留在某个区域上空。

当前,西方发达经济集团还在持续对我国技术输出展开封锁,通信基础设施更是首当其冲,如果不能落地到发达地区,那么在国际上只能围绕着南美、非洲、中东等第三世界国家开展运营,可是这些国家和地区的购买力却显著不足,在这么高维护成本的情况下,取得盈利,其难度可想而知。

好在,千帆星座已经与巴西展开了合作,希望是个好的开始。

挑战四:政府补贴

星链系统完全是一个私营产品,是SpaceX公司自己开发、运营,但是,我国目前策划并实施巨型星座的还主要以国资为主,千帆星座的运营主体为上海垣信卫星科技有限公司,乃是上海市国资牵头设立的,如此高昂的成本,靠公司自有资金肯定是不够的,将来会不会需要政府持续补贴输血,况且如此大的沉默成本,一旦不能持续补充,很快就会面临无法运行的危机,如果以来政府订单,是否能够维持星座运转,这个挑战不能不考虑。

先想到这么多,由于水平和视野有限,以上估算都没啥靠得住的依据,不能太当真,希望这些挑战都是杞人忧天或者根本就不存在,也祝福我国航天事业蓬勃发展,欢迎大家留言探讨。