从“被拒门外”到“独领风骚”,中国空间站

一、逐梦伊始:为何出发

在浩瀚宇宙的无垠星河里,中国空间站宛如一颗璀璨新星,闪耀着中华民族探索太空的坚定决心。从曾经的仰望星空,到如今的 “天宫” 揽胜,中国空间站从无到有,这背后是无数航天人的心血与汗水,更是国家综合实力提升的有力见证。

你或许会问,为什么我们非要耗费巨大的人力、物力和财力去建设空间站呢?其实,空间站对于一个国家的太空探索及科学研究而言,有着不可估量的重要性。它就像是一座位于太空的 “科学城堡”,能为科学家们提供一个独一无二的研究环境。在空间站里,长期稳定的失重环境、强烈的空间辐射以及极少受到地球大气和磁场干扰的条件,都是地球上难以复现的 。这些特殊条件,为科学家们开展各类前沿科学研究打开了一扇新的大门。

从科学研究的角度来看,空间站能助力我们深入探索宇宙的奥秘。比如,在空间站进行的空间生命科学研究,可以帮助我们了解生命在太空环境下的起源、发展和演化,为未来人类在太空中长期生存提供理论基础;微重力科学实验则能让我们揭示在微重力环境下物质的特殊性质和相互作用规律,这对于材料科学、物理学等领域的发展有着极大的推动作用。像是通过空间站的实验,我们可以研发出性能更优异的新型材料,为地球上的工业生产和日常生活带来变革。

空间站还是国家综合实力的象征。它的建设和运营,涉及到众多高科技领域,如航空航天、电子信息、材料科学等。能够成功打造并维持空间站的运行,意味着一个国家在这些领域具备了强大的技术实力和创新能力。而且,空间站的建设还能带动相关产业的发展,创造巨大的经济效益和社会效益,进一步增强国家的综合竞争力。

二、艰难起步:被拒之门外的中国

20 世纪 90 年代,国际空间站的建设正如火如荼地筹备着,这是一个由美国、俄罗斯等 16 个国家联合参与的大型国际航天合作项目 。当时,中国也满怀期待地提出加入国际空间站的申请,希望能在国际航天合作的大舞台上贡献自己的力量,同时也学习借鉴先进的航天技术和经验。然而,这个合理的请求却遭到了美国的无情拒绝 。美国以各种理由阻拦中国,其中包括所谓的 “中国航天水平低,对国际空间站建设帮助不大”,以及 “中国航天有军方背景,会威胁到美国安全” 等荒谬借口。

2011 年,美国国会更是出台了臭名昭著的 “沃尔夫条款”,禁止美国太空总署(NASA)和白宫科技政策办公室与中国政府进行任何联合科技活动与技术交流 。这一举措犹如一道冰冷的铁幕,将中国彻底隔绝在国际空间站的大门之外,还对中国航天技术的发展进行了全面的技术封锁。在政治因素上,由于中国与西方国家政治制度、价值观不同,也成为了被拒之门外的原因之一。并且,当时中国正处于改革开放初期,经济建设需要大量资金,参与国际空间站建设需投入巨额研发费用,这对于有限的航天经费来说是个不小的负担,还可能影响国内经济建设,许多国家领导人对此持反对意见。

面对这样的困境,中国航天人没有丝毫退缩,心中反而燃起了更加炽热的斗志。他们深知,靠别人不如靠自己,只有走自主研发的道路,才能真正实现中国的航天梦想。于是,中国毅然决定开启独立自主建设空间站的征程,这是一场充满挑战的艰难跋涉,也是一次向世界证明中国航天实力的伟大征程。

三、三步走战略:稳步推进

面对重重困难,中国航天人没有退缩,而是坚定地踏上了自主研发的道路。1992 年 9 月,中央决策实施载人航天工程,并确定了我国载人航天 “三步走” 的发展战略。这一战略如同一份宏伟的蓝图,为中国载人航天事业的发展指明了方向。

第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验。1999 年 11 月 20 日,“神舟一号” 无人试验飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,经过 21 个小时的太空飞行后,顺利返回地面。这是中国载人航天工程的首次飞行试验,标志着中国在载人航天飞行技术上取得了重大突破,成为中国航天史上的重要里程碑,也让中国成为继苏联和美国之后世界上第三个掌握了航天基础技术的国家 。

此后,“神舟二号”“神舟三号”“神舟四号” 飞船相继成功发射,不断验证和完善载人航天技术。2003 年 10 月 15 日,是一个值得全体中国人铭记的日子。这一天,“神舟五号” 载人飞船搭载着我国首位航天员杨利伟成功升空,经过 21 小时 23 分钟的太空飞行后,杨利伟安全返回地球。中国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家,中华民族千年飞天梦想终于实现。

第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。2008 年 9 月 25 日,“神舟七号” 载人飞船发射升空,航天员翟志刚成功完成出舱活动,实现了中国航天员首次太空行走,标志着中国掌握了航天员空间出舱活动关键技术。

2011 年 9 月 29 日,我国自主研制的首个目标飞行器 “天宫一号” 发射升空,它就像是太空中的一个 “太空驿站”,为后续的交会对接任务提供了目标。同年 11 月 1 日,“神舟八号” 飞船发射升空,并与 “天宫一号” 成功实现无人自动交会对接,突破了自动交会对接技术。2012 年 6 月 16 日,“神舟九号” 搭载着景海鹏、刘旺、刘洋三名航天员发射升空,与 “天宫一号” 进行了载人交会对接,中国首次手控交会对接顺利完成 。2013 年 6 月 11 日,“神舟十号” 发射升空,与 “天宫一号” 实现对接,并首次开展中国航天员太空授课活动,让太空知识走进了千家万户 。

2016 年 9 月 15 日,“天宫二号” 空间实验室发射升空,它是中国第一个真正意义上的空间实验室。同年 10 月 17 日,“神舟十一号” 飞船搭载着景海鹏和陈冬两名航天员与 “天宫二号” 成功对接,两名航天员在太空驻留了 30 天,突破了航天员中期在轨驻留技术。2017 年 4 月 20 日,“天舟一号” 货运飞船发射升空,与 “天宫二号” 成功完成首次推进剂在轨补加试验,标志着中国掌握了推进剂在轨补加技术,这对于空间站的长期稳定运行至关重要。

四、突破关键技术:筑梦的基石

在自主研发空间站的道路上,中国航天人面临着无数技术难题,每一项关键技术的突破都来之不易,背后都是科研人员们夜以继日的努力与付出。

空间机械臂技术,是航天领域一项技术耦合性强、系统集成度高、技术难度相当大的综合技术 。它就像是空间站的 “超级手臂”,承担着大型舱段转位与辅助对接、支持航天员出舱活动、舱外状态巡检、舱外设备安装及维修,以及载荷照料等重要任务 。早在 2005 年,中国空间技术研究院所属北京空间飞行器总体设计部就开始了空间机械臂的预先研究工作。经过长达 16 年的不懈努力,攻克了多学科融合设计技术、7 自由度多约束冗余路径规划技术等一系列关键技术 。2021 年 4 月,我国空间站 “天和” 核心舱机械臂随 “天和” 核心舱发射成功,并先后完成了机械臂在轨测试、爬行、舱外状态巡检、支持航天员出舱活动、转位货船及大小臂组合与协同操作等任务 。它的成功应用,标志着我国成为继加拿大、日本、欧洲之后国际上少数几个独立掌握空间大型机械臂核心技术及研制能力的国家,其中质量刚度比、精度等指标达到国际领先水平。

高效电源系统是空间站稳定运行的 “能量源泉”。中国空间站采用了大面积柔性太阳翼作为整站发电装置,两个实验舱太阳翼单翼展开长度 27 米、面积超过 110 平方米 ,设置在组合体远端的舱体尾部,采用双自由度对日定向,可确保在 “T” 字构型组合体各种飞行姿态下,太阳翼均有良好的太阳照射条件,充分发挥其发电效能 。与国际空间站的太阳翼相比,我国空间站太阳翼不仅面积更大,而且发电效率更高。国际空间站的太阳翼发电效率约为 14.2%,而我国空间站太阳翼粘贴了发电效率可达 30% 的三结砷化镓电池片 ,整站发电功率大幅提升,每天发电量可达 1000 度左右,满足了空间站内所有设备正常运转以及航天员日常生活的用电需求。

物化再生生保技术是航天员在空间站中正常生活的关键所在,它让空间站成为一个小型的生态圈,实现了 “生态循环” 。通过再生处理,我国空间站可以将 94% 以上的航天员生活污水和空气冷凝水再次供航天员日常使用和电解制氧 。后续还将采用二氧化碳与氢气还原技术,以及生活垃圾处理与再利用技术,进一步提高物资再生循环利用水平,最大限度地减少上行补给量,降低运营成本。据中国航天员科研训练中心空间站系统副总设计师刘向阳表示,支持 3 名航天员在轨长时间工作,比如 1 年可能需要 8 吨左右物资,有了再生生保之后,这个物资只要 1 吨就可以了,效益十分明显。

在轨推进剂补加技术则是空间站长期稳定运行的关键,堪称世界级难题,被形容为 “太空加油” 。2017 年 4 月 20 日,“天舟一号” 货运飞船发射升空,与 “天宫二号” 成功完成首次推进剂在轨补加试验 。“天舟” 货运飞船采用 “增压气体回用+推进剂恒压挤压” 技术方案,完成与被补加航天器的推进剂管路对接与密封后,由被补加航天器压气机将贮箱气腔内增压气体回抽至气瓶,降低贮箱背压,以具备接收推进剂条件,货运飞船再以恒压方式将推进剂输送至被补加航天器膜盒贮箱,完成推进剂补加 。这一技术的突破,使我国成为世界上少数几个掌握推进剂在轨补加技术的国家之一,为空间站的长期运营提供了有力保障。

五、空间站的成长:从雏形到建成

2011 年 9 月 29 日,“天宫一号” 发射升空,它是中国首个目标飞行器和空间实验室 。虽然只是一个初步的试验平台,但它的诞生却有着非凡的意义,它是中国空间站建设的起点,开启了中国载人航天工程第二步的第二阶段 。在之后的几年里,“天宫一号” 先后与 “神舟八号”“神舟九号”“神舟十号” 飞船进行了 6 次交会对接,帮助中国突破和掌握了空间交会对接技术、组合体控制技术,验证了在轨中长期飞行的生命保障技术,完成了多项航天医学实验,开展了空间环境探测、地球环境监测等工作 。

2016 年 9 月 15 日,“天宫二号” 空间实验室发射升空,这是中国第一个真正意义上的空间实验室 。它在 “天宫一号” 的基础上进行了大量技术改进和功能拓展,具备了更强大的实验能力和更完善的保障系统 。“天宫二号” 与 “神舟十一号” 飞船成功对接,两名航天员在太空驻留了 30 天,开展了一系列空间科学实验和技术试验 。此外,“天宫二号” 还与 “天舟一号” 货运飞船完成了首次推进剂在轨补加试验,为空间站的长期稳定运行奠定了坚实基础 。

2021 年 4 月 29 日,这是中国航天史上又一个具有里程碑意义的日子。“天和” 核心舱在文昌航天发射场由长征五号 B 遥二运载火箭成功发射升空 。“天和” 核心舱是中国空间站的核心模块,也是整个空间站的控制和管理中心 。它全长 16.6 米,最大直径 4.2 米,发射质量 22.5 吨,可支持 3 名航天员长期在轨驻留 。核心舱包括节点舱、生活控制舱和资源舱三部分,有三个对接口和停泊口,对接口用于载人飞船、货运飞船及其他飞行器访问空间站,停泊口用于两个实验舱与核心舱组装形成空间站组合体,另有一个出舱口供航天员出舱活动 。

“天和” 核心舱成功发射后,中国空间站的建设进入了快速发展阶段 。2021 年 5 月 29 日,“天舟二号” 货运飞船发射升空,与 “天和” 核心舱成功对接,为空间站送去了大量物资和设备 。2021 年 6 月 17 日,“神舟十二号” 载人飞船搭载着聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员发射升空,与 “天和” 核心舱成功对接,三名航天员成为首批入驻中国空间站的航天员 。他们在轨驻留了 3 个月,圆满完成了两次出舱活动,完成了在轨组装建造、维护维修、舱外作业、空间应用、科学试验以及空间站监控和管理等一系列任务 。

2021 年 9 月 20 日,“天舟三号” 货运飞船发射升空,与 “天舟二号” 和 “天和” 核心舱形成 “一” 字构型 。2021 年 10 月 16 日,“神舟十三号” 载人飞船发射升空,与 “天和” 核心舱成功对接,翟志刚、王亚平、叶光富三名航天员开启了为期 6 个月的太空生活,刷新了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录 。三名航天员先后完成了 2 次出舱活动、2 次 “天宫课堂” 太空授课以及多项科学技术试验等工作 。至此,中国空间站关键技术验证阶段全部既定任务完成 。

2022 年,中国空间站建设继续稳步推进 。2022 年 5 月 10 日,“天舟四号” 货运飞船发射升空,这是我国空间站建设从关键技术验证阶段转入在轨建造阶段的首次发射任务 。2022 年 6 月 5 日,“神舟十四号” 载人飞船搭载着陈冬、刘洋、蔡旭哲三名航天员发射升空,与 “天和” 核心舱成功对接 。“神舟十四号” 乘组被称为 “最忙乘组”,他们在轨期间要完成多个重要任务,包括配合问天实验舱、梦天实验舱与核心舱的交会对接和转位,完成中国空间站 T 字基本构型的在轨组装建造等 。

2022 年 7 月 24 日,中国空间站第二个舱段问天实验舱成功发射 。问天舱是我国空间站首个科学实验舱,由工作舱、气闸舱和资源舱组成,起飞重量约 23 吨,具备短期独立飞行能力 。它主要用于支持航天员驻留和出舱活动、开展空间科学与应用实验,作为天和核心舱的系统级备份,具有对空间站组合体的管理与控制能力 。航天员不仅可以在问天舱里开展空间实验和试验,同时,问天气闸舱也是航天员实施出舱活动的主要舱口 。2022 年 9 月 30 日,为迎接即将到来的梦天实验舱,问天实验舱进行了转位,空间站组合体由两舱 “一” 字构型转变为两舱 “L” 构型,这是我国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作 。

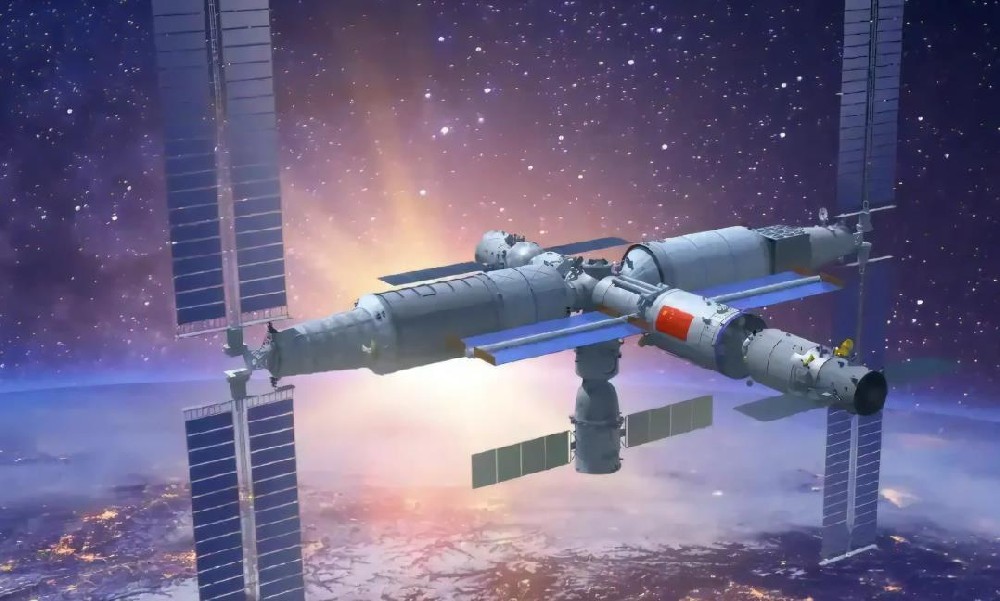

2022 年 10 月 31 日,梦天实验舱成功发射 。梦天实验舱是中国空间站第三个舱段,也是第二个科学实验舱,由工作舱、载荷舱、货物气闸舱和资源舱组成,起飞重量约 23 吨 。它主要用于开展空间科学与应用实验,参与空间站与组合体管理,货物气闸舱可支持货物自动进出舱,为舱内外科学实验提供支持 。2022 年 11 月 3 日,梦天实验舱顺利完成转位,标志着中国空间站 “T” 字基本构型在轨组装完成,向着建成空间站的目标迈出了关键一步 。

2022 年 11 月 12 日,“天舟五号” 货运飞船发射升空,与空间站组合体成功对接 。“天舟五号” 2 小时的自主快速交会对接用时,创造了世界航天史交会对接历时最短的新纪录 。2022 年 11 月 29 日,“神舟十五号” 载人飞船搭载着费俊龙、邓清明、张陆三名航天员发射升空,与 “天和” 核心舱成功对接 。至此,空间站关键技术验证和建造阶段规划的 12 次发射任务全部圆满完成 。值得一提的是,“神舟十四号” 和 “神舟十五号” 两个航天员乘组成功实现了中国空间站首次太空会师,这一历史性时刻标志着中国空间站正式进入长期有人驻留的新阶段 。

六、中国空间站:国际舞台的新力量

如今,中国空间站已全面建成并投入使用,在国际航天领域占据着重要的一席之地 。与国际空间站相比,中国空间站有着自身独特的优势。

在规模方面,中国空间站目前的基本构型由 “天和” 核心舱、“问天” 实验舱和 “梦天” 实验舱组成,总重量约 90 吨,内部活动空间约 330 立方米 。虽然规模不及国际空间站(国际空间站重达 400 多吨,内部空间约 1200 立方米),但这样的规模对于我国开展各类科学研究和应用任务来说已经足够,并且符合我国的国情和发展需求。同时,中国空间站还预留了多个对接口,未来可根据需要进行扩展,具有很强的灵活性和发展潜力。

在技术层面,中国空间站拥有众多先进技术。其太阳能电池翼采用了先进的柔性材料和高效的三结砷化镓电池片,发电效率高达 30%,比国际空间站的太阳翼发电效率高出不少 ,这使得空间站能够获得更充足的电力供应,保障各种设备的稳定运行。在再生生保系统方面,中国空间站的技术也十分先进,能够将 94% 以上的航天员生活污水和空气冷凝水进行再生处理,再次供航天员使用和电解制氧 ,大大降低了对地面补给的依赖,提高了空间站的自给自足能力。此外,中国空间站的空间机械臂技术也达到了国际领先水平,其质量刚度比、精度等指标表现优异,能够完成多种复杂的任务,如大型舱段转位与辅助对接、支持航天员出舱活动等 。

在应用领域,中国空间站开展的研究项目丰富多样,涵盖了空间生命科学、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用等多个领域 。截至 2024 年 12 月 1 日,中国空间站已在轨实施 181 项科学与应用项目,取得了多项国际首次的应用成果 。例如,在空间生命科学领域,中国科研团队完成了水稻 “从种子到种子” 的全生命周期空间培育,在国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源,并在样品返回地面后实现了大田种植 ;在微重力物理科学领域,中国科学家在国际上首次突破空间冷原子干涉陀螺技术,为发展中国空间量子惯性传感技术奠定了基础 。

中国空间站秉持着开放合作的理念,积极与国际社会开展合作交流 。中国空间站向全世界发出了合作邀请,第一批科研项目遴选收到了 27 个国家的 42 份项目申请,最终有 17 国的 9 个项目成功入选 。这些项目涉及空间生物学、空间物理学等多个领域,将为国际空间科学合作提供新的机遇和平台 。中国空间站还计划与国际空间站进行联合飞行,实现空间站之间的互访和互动,增进国际间的友谊和信任 。

七、空间站的价值:军事与民用的双重助力

中国空间站的建成,不仅是航天领域的重大突破,更为军事和民用领域带来了巨大的助力,让我们的生活和国家安全都迎来了新的变革。

在军事领域,空间站就像一座高悬于太空的 “天眼” 和 “通信枢纽” 。在侦察方面,空间站可以凭借其独特的轨道优势,对地面目标进行更为全面、细致的观测。与传统的侦察卫星相比,空间站上的航天员能够根据实际情况灵活调整观测策略,实时分析目标信息,大大提高了侦察的准确性和时效性 。想象一下,在未来的军事行动中,空间站能够及时发现敌方的军事部署和动态变化,为我方提供关键的情报支持,让我们在战场上抢占先机。

在通信领域,空间站可以作为一个强大的中继站,实现全球范围内的高速、稳定通信 。它能够为军事指挥系统提供可靠的通信保障,确保指令的及时传达和信息的快速交互 。无论是在偏远地区的军事行动,还是在复杂的作战环境中,空间站的通信优势都能发挥重要作用,让军队的指挥更加高效、协同更加紧密。

在民用领域,空间站的成果更是惠及千家万户 。在航天医学方面,通过在空间站进行的一系列实验,我们对人类在太空环境下的生理变化有了更深入的了解 。这些研究成果不仅有助于保障航天员的健康,还为地球上的医学研究提供了新的思路和方法 。例如,通过对太空环境下骨丢失和肌肉萎缩机制的研究,有望开发出针对骨质疏松和退行性肌肉萎缩等疾病的新治疗方法,造福广大患者 。

航天育种也是空间站民用成果的重要体现 。搭载航天器进入太空的种子,在宇宙射线、微重力等特殊环境的作用下,会发生基因变异 。返回地面后,经过科研人员的精心培育和筛选,这些种子有可能培育出高产、优质、抗病的新品种 。截至目前,中国已进行航天育种搭载实验 3000 余项,育成主粮品种 240 多个,蔬菜、水果、林草、花卉新品种数百个,年增产粮食 20 多亿公斤,创造直接经济效益逾千亿元 。这些太空种子不仅提高了农作物的产量和质量,还丰富了我们的餐桌,为保障国家粮食安全做出了贡献 。

空间站还为新材料研发提供了理想的实验平台 。在微重力环境下,材料的结晶过程、组织形态等都将呈现出与地面迥异的特点 。科学家们利用这一特性,在空间站上成功研制出了多种新型材料,如耐高温、高强度的新型铌合金材料,其耐温高达 2400℃,有望应用于新一代战机的发动机等关键部件,提升战机性能 。这些新材料不仅在航空航天领域有着重要应用,未来还可能广泛应用于汽车制造、电子设备等民用行业,推动相关产业的升级发展 。

八、致敬航天人,展望未来

回首中国空间站的发展历程,那是一部充满挑战与奇迹的奋斗史诗。从被拒之门外的艰难起步,到突破重重关键技术,再到如今全面建成并投入使用,每一步都凝聚着无数航天人的心血与汗水。他们用智慧和勇气,在浩瀚宇宙中开辟出属于中国的太空家园,让中华民族的飞天梦想成为现实。

在未来,中国空间站将继续在国际合作和科学研究等领域发挥重要作用。在国际合作方面,中国空间站将秉持开放合作的理念,与世界各国开展更加广泛深入的合作交流。越来越多的国际科研项目将在中国空间站上开展,各国科学家将携手探索宇宙奥秘,共同推动人类航天事业的发展 。或许在不久的将来,我们就能看到外国航天员与中国航天员一同在空间站中工作、生活的场景,他们相互交流、相互学习,共同为人类的太空探索事业贡献力量。

在科学研究方面,中国空间站将开展更多前沿科学研究项目,不断拓展人类对宇宙的认知边界 。在空间生命科学领域,我们有望进一步揭示生命在太空环境下的奥秘,为未来人类在太空中长期生存和繁衍提供更坚实的理论基础;在微重力物理科学领域,将开展更多高精度的实验,探索物质在微重力环境下的特殊性质和相互作用规律,为新材料、新能源等领域的发展提供新的思路和方法 。随着科学研究的不断深入,中国空间站必将取得更多具有重大国际影响力的科研成果,为人类文明的进步做出更大贡献。

展望未来,我们对中国航天事业充满信心 。中国航天人将继续发扬 “特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献” 的载人航天精神,不断攀登航天科技高峰 。在空间站建设和运营的基础上,中国还将积极开展载人登月、深空探测等更具挑战性的航天任务,向着更加遥远的宇宙深处进发 。相信在全体航天人的共同努力下,中国一定能够实现建设航天强国的伟大梦想,在浩瀚宇宙中书写更加辉煌的篇章,让中国航天的光芒照亮人类探索宇宙的征程!